Themenwoche Nachhaltige Wissenschaft: Unterschied zwischen den Versionen

| Zeile 74: | Zeile 74: | ||

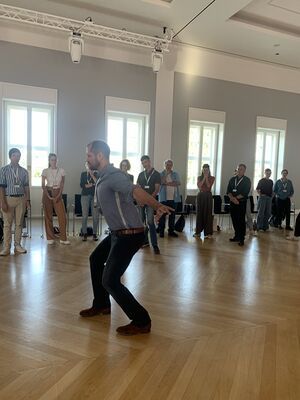

====System Understanding Journey - Systemisches Visualisieren und Reflektieren==== | ====System Understanding Journey - Systemisches Visualisieren und Reflektieren==== | ||

[[Datei:Festsaal2_Themenwoche.jpeg|frameless|middle|upright=1]] | [[Datei:Festsaal2_Themenwoche.jpeg|frameless|middle|upright=1]] | ||

| − | [[Datei:Stuck_Themenwoche.jpeg|frameless|middle|upright= | + | [[Datei:Stuck_Themenwoche.jpeg|frameless|middle|upright=1]] |

Wie kann der Weg zu einer nachhaltigeren Hochschule entstehen? Mithilfe von Gesprächs- und Interaktionsformaten aus dem Methodenkoffer der Theorie U wurde der Wirkungsraum von Hochschulen erkundet. | Wie kann der Weg zu einer nachhaltigeren Hochschule entstehen? Mithilfe von Gesprächs- und Interaktionsformaten aus dem Methodenkoffer der Theorie U wurde der Wirkungsraum von Hochschulen erkundet. | ||

Version vom 6. Oktober 2023, 10:03 Uhr

Vom 27. bis 29. September richtete die DG HochN gemeinsam mit der Volkswagenstiftung die Veranstaltung „Wir müssen reden! Themenwoche Nachhaltige Wissenschaft“ im Schloss Herrenhausen in Hannover aus.

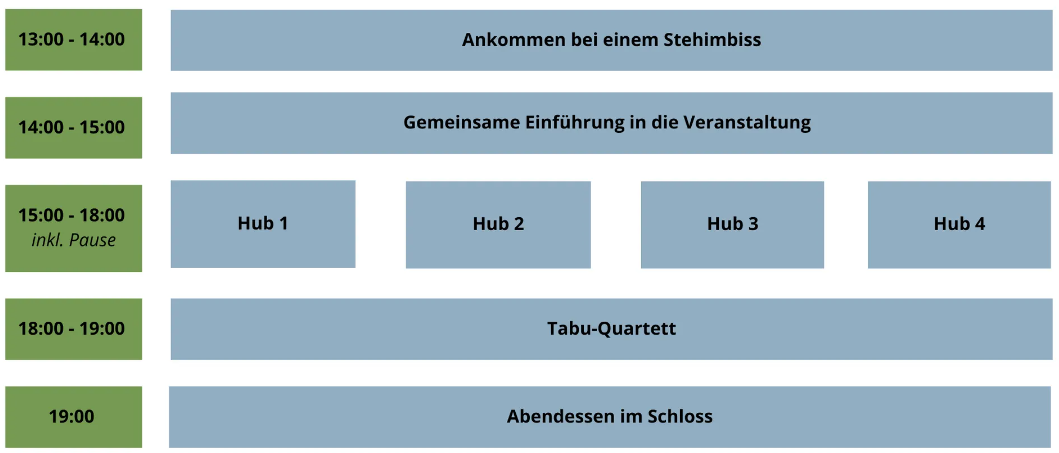

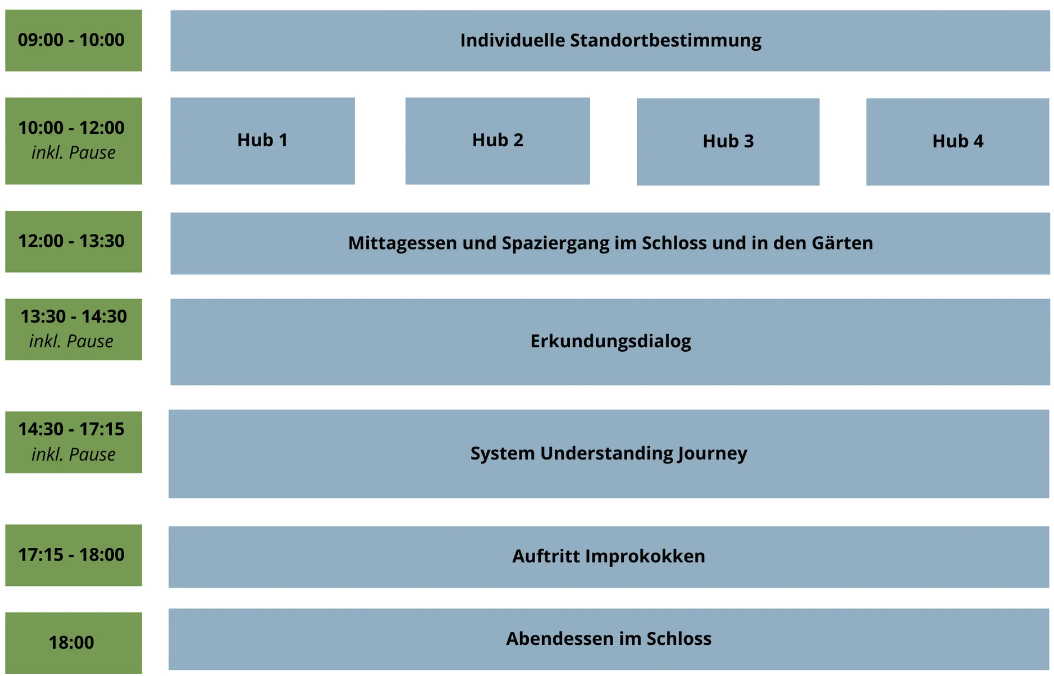

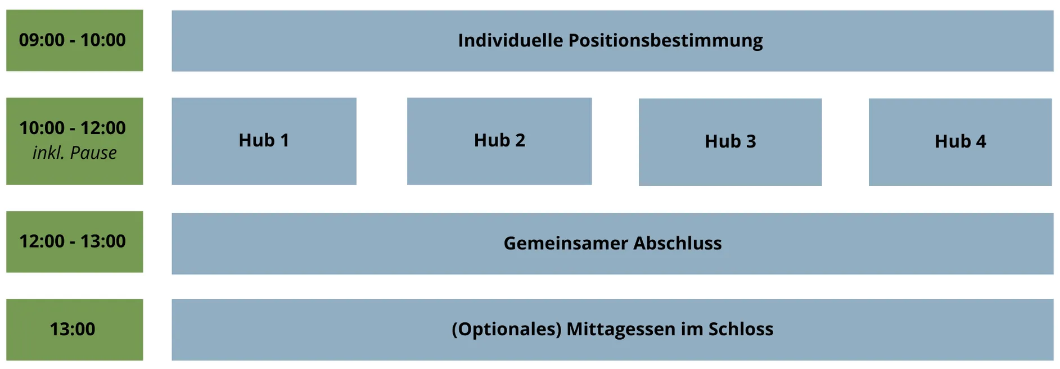

Ablauf der Veranstaltung

Zeit und Ort

Beginn: Mittwoch, 27. September, 13:00 Uhr

Ende: Freitag, 29. September, 13:00 Uhr

Programmübersicht

Moderation und Ausrichtung

Die Themenwoche wurde organisiert von Daria Humburg und moderiert von Dr. Bror Giesenbauer und Prof. Dr. Georg Müller-Christ. Initiiert und finanziert wurde die Veranstaltung von der Volkswagenstiftung.

Ko-kreative Gestaltung in Hubs

An drei Tagen wurden verschiedene Themen rund um Nachhaltigkeit in der Wissenschaft in einzelnen Hubs vertieft. Am ersten Tag sind wir in die Themen eingestiegen und haben eine gemeinsame Informationsbasis geschaffen. Am zweiten Tag wurde den Teilnehmenden Raum gegeben, ihre eigenen Fragen einzubringen und untereinander zu diesen Fragen ins Gespräch zu kommen. Am dritten Tag wurden gemeinsam Bewegungsimpulse aufgenommen, die in der Themenwoche entstanden sind, und ein Gespür für die nächsten Schritte und Transformationspfade entwickelt.

Die Teilnehmenden konnten von Tag zu Tag zwischen verschiedenen Themenräumen wechseln. Dazwischen wurde im Plenum und gruppenübergreifend zu einer dialogischen Auseinandersetzung mit den Themen eingeladen.

Wir sind gemeinsam über die folgenden Themen ins Gespräch kommen

- Themenwoche Nachhaltige Wissenschaft/Hub 1: Hochschule 4.0 – Bilder einer nachhaltigen und integrativen Hochschule gewinnen

- Themenwoche Nachhaltige Wissenschaft/Hub 2: Komplexe Entscheidungsprozesse in Hochschulen systemisch verstehen und gestalten

- Themenwoche Nachhaltige Wissenschaft/Hub 3: Die Rolle als Nachhaltigkeitsbeauftrage:r aktiv gestalten

- Themenwoche Nachhaltige Wissenschaft/Hub 4: Kapazitätsherausforderung BNE für alle Studierende einer Hochschule

Die Dokumentation der einzelnen Hubs befindet sich auf den verlinkten Seiten.

Gerahmt wurden die Gespräche folgendermaßen

Bei der Themenwoche kamen eine Reihe von Methoden und Tools zum Einsatz, um erkenntnisreiche Impulse durch Irritation zu erlangen.

Theorie U

...

Individuelle Standortbestimmung: Journaling - Genauer hinsehen und hinhören

Ein angeleitetes, aber persönliches "Journaling" führte die Teilnehmenden durch einen selbstreflexiven Prozess, der den verschiedenen Phasen des U folgt. Diese Praxis ermöglicht, tiefere Ebenen der Selbsterkenntnis zu erreichen und dieses Wissen mit konkreten Aktionen zu verbinden. Journaling kann in allen Phasen des U-Prozesses eingesetzt werden, insbesondere während der Schritte des "Sensing" und "Presencing".

Die Teilnehmenden beschäftigten sich mit Fragen wie "Welche Fragen beschäftigen mich gerade?", "Wie nehme ich mich gerade in Bezug auf die Thematik wahr?", "Was müsste passieren, damit ich mehr Klarheit erlange?", "Was sehe ich jetzt anders als vorgestern?", "Welche Überzeugungen sehe ich aktuell bestätigt?", "Was könnte ich heute finden?"...

Wir müssen reden! Über was eigentlich genau? Ein statusübergreifender Erkundungsdialog

Der Erkundungsdialog startete mit dem Impuls: "Stellen Sie sich vor, Ihre Hochschule hat über Nacht alle SDGs verwirklicht. Wie sieht Ihr Bild der Hochschule nun aus?". Dieser Frage gingen ein Student, ein Professor, eine Verwaltungsmitarbeiterin und eine Prorektorin nach, und auch die SDGs wurden innerhalb des Dialogs verkörpert durch Lukas Herrmann.

Empathy Walk

Im Tandem schlenderten die Teilnehmenden für einen "Empathy Walk" (nach Edgar Schein) durch den Schlossgarten. Das Gesprächsthema: Wie sieht eine nachhaltige Hochschule für mich persönlich aus? Während Person A 10 Minuten lang über ihr Bild einer nachhaltigen Hochschule spricht, hört Person B nur zu. Emphatisches Zuhören bedeutet dabei, mit voller Aufmerksamkeit bei der erzählenden Person zu sein und Interesse mit der Körpersprache zu signalisieren. Danach wurden die Rollen getauscht. Weitere 10 Minuten wurden dafür genutzt, die Methode zu reflektieren.

Der Sinn der Methode: Ein Empathy Walk entwickelt die Fähigkeit, für jemanden "Platz zu machen" und eine Beziehung aufzubauen. Der Empathy Walk kann im Sinne der Theorie U bei der Vorbereitung auf das "Presencing" genutzt werden, da er den Teilnehmenden die Möglichkeit gibt, die Perspektive einer anderen Person zu erfahren. Außerdem entstehen bei der erzählenden Person ganz neue Impulse: Während man während der ersten ca. 6 Minuten nur das abruft, was man sowieso immer erzählt, entstehen danach ganz neue Ideen.

System Understanding Journey - Systemisches Visualisieren und Reflektieren

Wie kann der Weg zu einer nachhaltigeren Hochschule entstehen? Mithilfe von Gesprächs- und Interaktionsformaten aus dem Methodenkoffer der Theorie U wurde der Wirkungsraum von Hochschulen erkundet.

Improtheater: Auftritt der Improkokken

Das Improvisationstheater entsteht aus dem Moment heraus und unterscheidet sich dadurch vom traditionellen Theater, das mit einstudierten Texten und choreographierten Bewegungsabläufen arbeitet. Mehr zu den Improkokken gibt es hier.

Unsere Kooperationspartnerin: Die VolkswagenStiftung

Die VolkswagenStiftung findet ihren Zweck in der Förderung von Wissenschaft und Technik in der Forschung und Lehre. Anders als der Name es nahelegt, ist die VolkswagenStiftung keine Unternehmensstiftung, sondern Deutschlands größte private und gemeinnützige Wissenschaftsförderin. Mit Sitz der Geschäftsstelle in Hannover fördert sie Forschung in allen Fachbereichen im In- und Ausland. Mit ihrer Förderung möchte die VolkswagenStiftung Wirkung erzeugen, Strukturen ändern und die Zukunft gestalten. Sie sieht sich dadurch als Impulsgeberin, risikobereit, grenzüberschreitend und strukturgestaltend – also als „vor der Welle schwimmend“.

Weitere Informationen zur VolkswagenStiftung gibt es hier